TOWARDS the end of the year 1811, a memorable period for us, the good Gavril Gavrilovitch R— was living on his domain of Nenaradova. He was celebrated throughout the district for his hospitality and kind-heartedness. The neighbors were constantly visiting him: some to eat and drink; some to play at five kopek "Boston" with his wife, Praskovia Petrovna; and some to look at their daughter, Maria Gavrilovna, a pale, slender girl of seventeen. She was considered a wealthy match, and many desired her for themselves or for their sons.

Метель

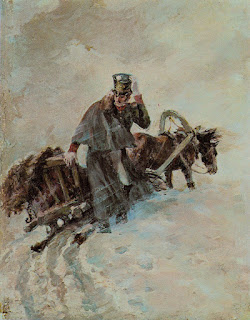

Арам Ванециан

1947

Maria Gavrilovna had been brought up on French novels and consequently was in love. The object of her choice was a poor sub-lieutenant in the army, who was then on leave of absence in his village. It need scarcely be mentioned that the young man returned her passion with equal ardor, and that the parents of his beloved one, observing their mutual inclination, forbade their daughter to think of him, and received him worse than a discharged assessor.

Our lovers corresponded with one another and daily saw each other alone in the little pine wood or near the old chapel. There they exchanged vows of eternal love, lamented their cruel fate, and formed various plans. Corresponding and conversing in this way, they arrived quite naturally at the following conclusion:

If we cannot exist without each other, and the will of hard-hearted parents stands in the way of our happiness, why cannot we do without them?

Needless to mention that this happy idea originated in the mind of the young man, and that it was very congenial to the romantic imagination of Maria Gavrilovna.

The winter came and put a stop to their meetings, but their correspondence became all the more active. Vladimir Nikolaievitch in every letter implored her to give herself to him, to get married secretly, to hide for some time, and then to throw themselves at the feet of their parents, who would, without any doubt be touched at last by the heroic constancy and unhappiness of the lovers, and would infallibly say to them: "Children, come to our arms!"

Maria Gavrilovna hesitated for a long time, and several plans for a flight were rejected. At last she consented: on the appointed day she was not to take supper, but was to retire to her room under the pretext of a headache. Her maid was in the plot; they were both to go into the garden by the back stairs, and behind the garden they would find ready a sledge, into which they were to get, and then drive straight to the church of Jadrino, a village about five versts from Nenaradova, where Vladimir would be waiting for them.

On the eve of the decisive day, Maria Gavrilovna did not sleep the whole night; she packed and tied up her linen and other articles of apparel, wrote a long letter to a sentimental young lady, a friend of hers, and another to her parents. She took leave of them in the most touching terms, urged the invincible strength of passion as an excuse for the step she was taking, and wound up with the assurance that she should consider it the happiest moment of her life, when she should be allowed to throw herself at the feet of her dear parents.

Елена Чернова

After having sealed both letters with a Toula seal, upon which were engraved two flaming hearts with a suitable inscription, she threw herself upon her bed just before daybreak, and dozed off: but even then she was constantly being awakened by terrible dreams. First, it seemed to her that at the very moment when she seated herself in the sledge, in order to go and get married, her father stopped her, dragged her into a dark bottomless abyss, down which she fell headlong with an indescribable sinking of the heart. Then she saw Vladimir lying on the grass, pale and bloodstained. With his dying breath he implored her, in a piercing voice, to make haste and marry him. . . . Other fantastic and senseless visions floated before her, one after another. At last she arose, paler than usual, and with an unfeigned headache. Her father and mother observed her uneasiness; their tender solicitude and incessant inquiries: "What is the matter with you, Masha? Are you ill, Masha?" cut her to the heart. She tried to reassure them and to appear cheerful, but in vain.

The evening came. The thought that this was the last day she would pass in the bosom of her family weighed upon her heart. She was more dead than alive. In secret she took leave of everybody, of all the objects that surrounded her.

Supper was served; her heart began to beat violently. In a trembling voice she declared that she did not want any supper, and then took leave of her father and mother. They kissed her and blessed her as usual, and she could hardly restrain herself from weeping.

On reaching her own room, she threw herself into a chair and burst into tears. Her maid urged her to be calm and to take courage. Everything was ready. In half an hour Masha would leave forever her parents' house, her room, and her peaceful girlish life. . . .

Out in the courtyard the snow was falling heavily; the wind howled, the shutters shook and rattled, and everything seemed to her to portend misfortune.

Soon all was quiet in the house: everyone was asleep. Masha wrapped herself in a shawl, put on awarm cloak, took her small box in her hand, and went 'down the back staircase. Her maid followed her with two bundles. They descended into the garden. The snowstorm had not subsided; the wind blew in their faces as if trying to stop the young criminal. With difficulty they reached the end of the garden. In the road a sledge awaited them. The horses, half-frozen with the cold, would not keep still; Vladimir's coachman was walking up and down in front of them, trying to restrain their impatience. He helped the young lady and her maid into the sledge, placed the box and the bundles in the vehicle, seized the reins, and the horses dashed off.

Having intrusted the young lady to the care of fate, and to the skill of Tereshka the coachman, we will return to our young lover.

Елена Чернова

Vladimir had spent the whole of the day in driving about. In the morning he paid a visit to the priest of Jadrino, and having come to an agreement with him after a great deal of difficulty, he then set out to seek for witnesses among the neighboring landowners. The first to whom he presented himself, a retired cornet of about forty years of age, and whose name was Dravin, consented with pleasure. The adventure, he declared, reminded him of his young days and his pranks in the Hussars. He persuaded Vladimir to stay to dinner with him, and assured him that he would have no difficulty in finding the other two witnesses. And indeed, immediately after dinner, appeared the surveyor Schmidt, with mustache and spurs, and the son of the captain of police, a lad of sixteen years of age, who had recently entered the Uhlans. They not only accepted Vladimir's proposal, but even vowed that they were ready to sacrifice their lives for him. Vladimir embraced them with rapture, and returned home to get everything ready.

It had been dark for some time. He dispatched his faithful Tereshka. to Nenaradova with his sledge and with detailed instructions, and ordered for himself the small sledge with one horse, and set out alone, without any coachman, for Jadrino, where Maria Gavrilovna ought to arrive in about a couple of hours. He knew the road well, and the journey would only occupy about twenty minutes altogether.

But scarcely had Vladimir issued from the paddock into the open field, when the wind rose and such a snowstorm came on that he could see nothing. In one minute the road was completely hidden; all surrounding objects disappeared in a thick yellow fog, through which fell the white flakes of snow; earth and sky became confounded. Vladimir found himself in the middle of the field, and tried in vain to find the road again. His horse went on at random, and at every moment kept either stepping into a snowdrift or stumbling into a hole, so that the sledge was constantly being overturned. Vladimir endeavored not to lose the right direction. But it seemed to him that more than half an hour had already passed, and he had not yet reached the Jadrino wood. Another ten minutes elapsed—still no wood was to be seen. Vladimir drove across a field intersected by deep ditches. The snowstorm did not abate, the sky did not become any clearer. The horse began to grow tired, and the perspiration rolled from him in great drops, in spite of the fact that he was constantly being half buried in the snow.

At last Vladimir perceived that he was going in the wrong direction. He stopped, began to think, to recollect, and compare, and he felt convinced that he ought to have turned to the right. He turned to the right now. His horse could scarcely move forward. He had now been on the road for more than an hour. Jadrino could not be far off. But on and on he went, and still no end to the field—nothing but snowdrifts and ditches. The sledge was constantly being overturned, and as constantly being set right again. The time was passing; Vladimir began to grow seriously uneasy.

At last something dark appeared in the distance. Vladimir directed his course towards it. On drawing near, he perceived that it was a wood.

"Thank Heaven," he thought, "I am not far off now." He drove long by the edge of the wood, hoping by and by to fall upon the well-known road or to pass round the wood; Jadrino was situated just behind it. He soon found the road, and plunged into the darkness of the wood, now denuded of leaves by the winter. The wind could not rage here; the road was smooth, the horse recovered courage, and Vladimir felt reassured.

But he drove on and on, and Jadrino was not to be seen; there was no end to the wood. Vladimir discovered with horror that he had entered an unknown forest. Despair took possession of him. He whipped the horse; the poor animal broke into a trot, but it soon slackened its pace, and in about a quarter of an hour it was scarcely able to drag one leg after the other, in spite of all the exertions of the unfortunate Vladimir.

Gradually the trees began to get sparser, and Vladimir emerged from the forest; but Jadrino was not to be seen. It must now have been midnight. Tears gushed from his eyes; he drove on at random. Meanwhile the storm had subsided, the clouds dispersed, and before him lay a level plain covered with a white, undulating carpet. The night was tolerably clear. He saw, not far off, a little village, consisting of four or five houses. Vladimir drove towards it. At the first cottage he jumped out of the sledge, ran to the window and began to knock. After a few minutes the wooden shutter was raised, and an old man thrust out his gray beard.

"What do you want?"

"Is Jadrino far from here?"

"Is Jadrino far from here?"

"Yes, yes! Is it far?"

"Not far; about ten versts."

At this reply, Vladimir grasped his hair and stood motionless, like a man condemned to death.

"Where do you come from?" continued the old man.

Vladimir had not the courage to answer the question.

"Listen, old man," said he, "can you procure me horses to take me to Jadrino?"

"How should we have such things as horses?" replied the peasant.

"Can I obtain a guide? I will pay him whatever he asks."

"Wait," said the old man, closing the shutter. "I will send my son out to you; he will guide you."

Vladimir waited. But a minute had scarcely elapsed when he began knocking again. The shutter was raised, and the beard again reappeared.

"What do you want?"

"What about your son?"

"He'll be out presently; he is putting on his boots. Are you cold? Come in and warm yourself."

"Thank you; send your son out quickly."

The door creaked; a lad came out with a cudgel and went on in front, at one time pointing out the road, at another searching for it among the drifted snow.

"What is the time?" Vladimir asked him.

"It will soon be daylight," replied the young peasant. Vladimir spoke not another word.

The cocks were crowing, and it was already light when they reached Jadrino. The church was closed. Vladimir paid the guide and drove into the priest's courtyard. His sledge was not there. What news awaited him! . . .

But let us return to the worthy proprietors of Nenaradova, and see what is happening there.

The old people awoke and went into the parlor, Gavril Gavrilovitch in a night-cap, and flannel doublet, Praskovia Petrovna in a wadded dressing-gown. The tea-urn (samovar) was brought in, and Gavril Gavrilovitch sent a servant to ask Maria Gavrilovna how she was and how she had passed the night. The servant returned saying that the young lady had not slept very well, but that she felt better now, and that she would come down presently into the parlor. And indeed, the door opened and Maria Gavrilovna entered the room and wished her father and mother good morning.

"How is your head, Masha?" asked Gavril Gavrilovitch.

"Better, papa," replied Masha.

"Very likely you inhaled the fumes from the charcoal yesterday," said Praskovia Petrovna.

"Very likely, mamma," replied Masha.

The day passed happily enough, but in the night Masha was taken ill. A doctor was sent for from the town. He arrived in the evening and found the sick girl delirious. A violent fever ensued, and for two weeks the poor patient hovered on the brink of the grave.

Nobody in the house knew anything about her flight. The letters, written by her the evening before, had been burnt; and her maid, dreading the wrath of her master, had not whispered a word about it to anybody. The priest, the retired cornet, the mustached surveyor, and the little Uhlan were discreet, and not without reason. Tereshka, the coachman, never uttered one word too much about it, even when he was drunk. Thus the secret was kept by more than half a dozen conspirators.

But Maria Gavrilovna herself divulged her secret during her delirious ravings. But her words were so disconnected, that her mother, who never left her bedside, could only understand from them that her daughter was deeply in love with Vladimir Nikolaievitch, and that probably love was the cause of her illness. She consulted her husband and some of her neighbors, and at last it was unanimously decided that such was evidently Maria Gavrilovna's fate, that a woman cannot ride away from the man who is destined to be her husband, that poverty is not a crime, that one does not marry wealth, but a man, etc., etc. Moral proverbs are wonderfully useful in those cases where we can invent little in our own justification.

In the meantime the young lady began to recover. Vladimir had not been seen for a long time in the house of Gavril Gavrilovitch. He was afraid of the usual reception. It was resolved to send and announce to him an unexpected piece of good news: the consent of Maria's parents to his marriage with their daughter. But what was the astonishment of the proprietor of Nenaradova, when, in reply to their invitation, they received from him a half insane letter. He informed tliem that he would never set foot in their house again, and begged them to forget an unhappy creature whose only hope was death. A few days afterwards they heard that Vladimir had joined the army again. This was in the year 1812.

For a long time they did not dare to announce this to Masha, who was now convalescent. She never mentioned the name of Vladimir. Some months afterwards, finding his name in the list of those who had distinguished themselves and been severely wounded at Borodino, she fainted away, and it was feared that she would have another attack of lever. But, Heaven be thanked! the fainting fit had no serious consequences.

Another misfortune fell upon her: Gavril Gavrilovitch died, leaving her the heiress to all his property. But the inheritance did not console her; she shared sincerely the grief of poor Praskovia Petrovna, vowing that she would never leave her. They both quitted Nenaradova, the scene of so many sad recollections, and went to live on another estate.

Suitors crowded round the young and wealthy heiress, but she gave not the slightest hope to any of them. Her mother sometimes exhorted her to make a choice; but Maria Gavrilovna shook her head and became pensive. Vladimir no longer existed: he had died in Moscow on the eve of the entry of the French. His memory seemed to be held sacred by Masha; at least she treasured up everything that could remind her of him: books that he had once read, his drawings, his notes, and verses of poetry that he had copied out for her. The neighbors, hearing of all this, were astonished at her constancy, and awaited with curiosity the hero who should at last triumph over the melancholy fidelity of this virgin Artemisia.

Meanwhile the war had ended gloriously. Our regiments returned from abroad, and the people went out to meet them. The bands played the conquering songs: "Vive Henri-Quatre," Tyrolese waltzes and airs from "Joconde." Officers who had set out for the war almost mere lads returned grown men, with martial air, and their breasts decorated with crosses. The soldiers chatted gaily among themselves, constantly mingling French and German words in their speech. Time never to be forgotten! Time of glory and enthusiasm! How throbbed the Russian heart at the word "Fatherland!" How sweet were the tears of meeting! With what unanimity did we unite feelings of national pride with love for the Czar! And for him—what a moment!

The women, the Russian women, were then incomparable. Their enthusiasm was truly intoxicating, when, welcoming the conquerors, they cried "Hurrah!"

"And threw their caps high in the air!"

What officer of that time does not confess that to the Russian women he was indebted for his best and most precious reward?

At this brilliant period Maria Gavrilovna was living with her mother in the province of —, and did not see how both capitals celebrated the return of the troops. But in the districts and villages the general enthusiasm was, if possible, even still greater. The appearance of an officer in those places was for him a veritable triumph, and the lover in a plain coat felt very ill at ease in his vicinity.

We have already said that, in spite of her coldness, Maria Gavrilovna was, as before, surrounded by suitors. But all had to retire into the background when the wounded Colonel Bourmin of the Hussars, with the Order of St. George in his buttonhole and with an "interesting pallor," as the young ladies of the neighborhood observed, appeared at the castle. He was about twenty-six years of age. He had obtained leave of absence to visit his estate, which was contiguous to that of Maria Gavrilovna. Maria bestowed special attention upon him. In his presence her habitual pensiveness disappeared. It cannot be said that she coquetted with him, but a poet, observing her behavior, would have said :

"Se amor non e, che dunque?"

Bourmin was indeed a very charming young man. He possessed that spirit which is eminently pleasing to women: a spirit of decorum and observation, without any pretensions, and yet not without a slight tendency towards careless satire. His behavior towards Maria Gavrilovna was simple and frank, but whatever she said or did, his soul and eyes followed her. He seemed to be of a quiet and modest disposition, though report said that he had once been a terrible rake; but this did not injure him in the opinion of Maria Gavrilovna, who—like all young ladies in general—excused with pleasure follies that gave indication of boldness and ardor of temperament.

But more than everything else—more than his tenderness, more than his agreeable conversation, more than his interesting pallor, more than his arm in a sli'ng—the silence of the young Hussar excited her curiosity and imagination. She could not but confess that he pleased her very much. Probably he, too, with his perception and experience, had already observed that she made a distinction between him and the others. How was it then that she had not yet seen him at her feet or heard his declaration? What restrained him? Was it timidity, inseparable from true love, or pride or the coquetry of a crafty wooer? It was an enigma to her. After long reflection, she came to the conclusion that timidity alone was the cause of it, and she resolved to encourage him by greater attention and, if circumstances should render it necessary, even by an exhibition of tenderness. She prepared a most unexpected dénouement, and waited with impatience for the moment of the romantic explanation. A secret, of whatever nature it may be, always presses heavily upon the human heart. Her stratagem had the desired success; at least Bourmin fell into such a reverie, and his black eyes rested with such fire upon her, that the decisive moment seemed close at hand. The neighbors spoke about the marriage as if it were a matter already decided upon, and good Praskovia Petrovna rejoiced that her daughter had at last found a lover worthy of her.

On one occasion, the old lady was sitting alone in the parlor, amusing herself with a pack of cards, when Bourmin entered the room and immediately inquired for Maria Gavrilovna.

"She is in the garden," replied the old lady; "go out to her, and I will wait here for you."

Bourmin went, and the old lady made the sign of the cross and thought: "Perhaps the business will be settled to-day!"

Bourmin found Maria Gavrilovna near the pond, under a willow-tree, with a book in her hands, and in a white dress: a veritable heroine of romance. After the first few questions and observations, Maria Gavrilovna purposely allowed the conversation to drop, thereby increasing their mutual embarrassment, from which there was no possible way of escape except only by a sudden and decisive declaration.

And this is what happened: Bourmin, feeling the difficulty of his position, declared that he had long sought for an opportunity to open his heart to her, and requested a moment's attention. Maria Gavrilovna closed her book and cast down her eyes, as a sign of compliance with his request.

"I love you," said Bourmin. "I love you passionately. . . ."

Maria Gavrilovna blushed and lowered her head still more. "I have acted imprudently in accustoming myself to the sweet pleasure of seeing and hearing you daily. . . ." (Maria Gavrilovna recalled to mind the first letter of St. Preux.) "But it is now too late to resist my fate; the remembrance of you, your dear incomparable image, will henceforth be the torment and the consolation of my life, but there still remains a grave duty for me to perform—to reveal to you a terrible secret which will place between us an insurmountable barrier."

"That barrier has always existed," interrupted Maria Gavrilovna hastily. "I could never be your wife."

"I know," replied he calmly. "I know that you once loved, but death and three years of mourning. . . . Dear, kind Maria Gavrilovna, do not try to deprive me of my last consolation: the thought that you would have consented to make me happy, if . . ."

"Don't speak, for Heaven's sake, don't speak. You torture me."

"Yes, I know. I feel that you would have been mine, but I am the most miserable creature under the sun—I am already married!"

Maria Gavrilovna looked at him in astonishment.

"I am already married," continued Bourmin: "I have been married four years, and I do not know who is my wife, or where she is, or whether I shall ever see her again!"

"What do you say?" exclaimed Maria Gavrilovna. "How very strange! Continue: I will relate to you afterwards. . . . But continue, I beg of you."

"At the beginning of the year 1812," said Bourmin, "I was hastening to Vilna, where my regiment was stationed. Arriving late one evening at one of the post stations, I ordered the horses to be got ready as quickly as possible, when suddenly a terrible snow storm came on, and the post master and drivers advised me to wait till it had passed over. I followed their advice, but an unaccountable uneasiness took possession of me: it seemed as if someone were pushing me forward. Meanwhile the snowstorm did not subside. I could endure it no longer, and again ordering out the horses, I started off in the midst of the storm. The driver conceived the idea of following the course of the river, which would shorten our journey by three versts. The banks were covered with snow; the driver drove past the place where we should have come out upon the road, and so we found ourselves in an unknown part of the country. The storm did not cease; I saw a light in the distance, and I ordered the driver to proceed towards it. We reached a village; in the wooden church there was a light. The church was open. Outside the railings stood several sledges, and people were passing in and out through the porch.

" 'This way! this way!' cried several voices.

"I ordered the driver to proceed.

" 'In the name of Heaven, where have you been loitering?' said somebody to me. 'The bride has fainted away; the priest does not know what to do, and we were just getting ready to go back. Get out as quickly as you can.'

"I got out of the sledge without saying a word and went into the church, which was feebly lit up by two or three tapers. A young girl was sitting un a bench in a dark corner of the church; another girl was rubbing her temples.

" 'Thank God!' said the latter. 'You have come at last. You have almost killed the young lady.'

"The old priest advanced towards me, and said:

" 'Do you wish me to begin?'

" 'Begin, begin, father,' replied I absently.

"The young girl was raised up. She seemed to me not at all bad looking. . . . Impelled by an incomprehensible, unpardonable levity, I placed myself by her side in front of the pulpit; the priest hurried on; three men and a chambermaid supported the bride and only occupied themselves with her. We were married.

" 'Kiss each other!' said the witnesses to us.

"My wife turned her pale face towards me. I was about to kiss her, when she exclaimed: 'Oh! it is not he! It is net he!' and fell senseless.

"The witnesses gazed at me in alarm. I turned round and left the church without the least hindrance, flung myself into the kibitka and cried: 'Drive off!' "

"My God!" exclaimed Maria Gavrilovna. "And you do not know what became of your poor wife?"

"I do not know," replied Bourmin; "neither do I know the name of the village where I was married nor the post station where I set out from. At that time I attached so little importance to the wicked prank, that on leaving the church I fell asleep, and did not awake till the next morning after reaching the third station. The servant, who was then with me, died during the campaign, so that I have no hope of ever discovering the woman upon whom I played such a cruel joke, and who is now so cruelly avenged."

"My God! my God!" cried Maria Gavrilovna, seizing him by the hand. "Then it was you! And you do not recognize me?"

Bourmin turned pale—and threw himself at her feet.

The present translation, by T. Keane, first appeared in The Prose Tales of Alexander Pushkin, London, 1894.

Александр Сергеевич Пушкин

Метель

Кони мчатся по буграм,

Топчут снег глубокой...

Вот в сторонке божий храм

Виден одинокой.

. . . . . . .

Вдруг метелица кругом;

Снег валит клоками;

Черный вран, свистя крылом,

Вьется над санями;

Вещий стон гласит печаль!

Кони торопливы

Чутко смотрят в темну даль,

Воздымая гривы...

Жуковский.

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялися друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: «Дети! придите в наши объятия».

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Д. Шмаринов

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Д. Шмаринов

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Д. Шмаринов

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать — и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

В. Суриков

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?»— продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади», — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». — «Постой, — сказал старик, опуская ставень, — я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». — «Благодарю, высылай скорее сына».

Рудаков К.

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

А ничего.

Рудаков К.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты, верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша.

Рудаков К.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Рудаков К.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастие: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши; по крайней мере она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностию этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri-Quatre (Да здравствует Генрих четвертый (франц.)), тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура!

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в*** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной бледностию, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è che dun<qu>e?.. (Если это не любовь, так что же?.. (итал.))

Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, — отвечала старушка, — подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux.) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала с живостию Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

— Я женат, — продолжал Бурмин, — я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна, — как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав

однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, — сказала эта, — насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

- http://www.cadytech.com/dumas/related/snow_storm.php

- http://rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01prose/0859.htm

- http://www.literaturus.ru

| Книга "Александр Пушкин. Полное собрание сочинений в одном томе" Александр Пушкин - купить на OZON.ru книгу с быстрой доставкой по почте | 978-5-9922-0094-2 |

| Русский сувенир. Шедевры русской музыки (3 CD) - купить аудиозапись на cd Русский сувенир. Шедевры русской музыки (3 CD) 2007 на лицензионном диске в интернет-магазине OZON.ru |

| Повести Белкина (аудиокнига MP3) - купить Повести Белкина (аудиокнига MP3) в формате MP3 на диске от автора А. С. Пушкин в книжном интернет-магазине OZON.ru | |

| Метель - купить фильм на лицензионном DVD или Blu-ray диске в интернет-магазине OZON.ru |

| Книга "Повести Белкина" А. Пушкин - купить на OZON.ru книгу с быстрой доставкой по почте | 978-5-9905784-6-3 |

Комментариев нет:

Отправить комментарий